反差 婊 李辉|我写《封面中国》:从落笔到搁笔

发布日期:2024-12-20 16:31 点击次数:95

反差 婊

反差 婊

文|李辉

二〇一五年秋高气爽时节,忙于撰写“封面中国”的临了一篇《“新的长征”》。这一篇,写邓小平被好意思国《期间》评比为一九七八年的年度东说念主物,其后被傅高义称作的“邓小昔时代”,亦然在这一年拉开帷幕。著述完成,合上电脑,长长舒连气儿。历时十多年的《成绩》专栏写稿,说肆意就肆意,颇有些依依不舍。

萌发写稿“封面中国”主义,源自二○○一年的好意思国之行。七月下旬,坐在华盛顿的国会藏书楼,我借出《期间》周刊翻阅。《期间》于一九二三年创刊,被誉为“期间之父”的Henry Luce (亨利·鲁斯),是一位在华好意思国布道士的后代,一八九八年三月出身于山东蓬莱。生于斯长于斯,中国情结一直令鲁斯剪不休,理还乱。

回国之后,远方的中国,亦然鲁斯“好意思国世纪”的蹙迫场景。鲁斯以他的神气,延续着布道士父辈与中国的极度关联,也恰是因为有这种个东说念主渊源,《期间》与中国的故事延续于今。

1967年,被称作“《期间》之父”的鲁斯物化后成为《期间》封面东说念主物

新创办的《期间》有一大特质,每期封面主要以东说念主物为主。我借出一九二七、一九四三年《期间》,前有蒋介石,后有宋好意思龄,分辩成为封面东说念主物。翻阅时,我产生一种兴趣:从创刊到二十世纪末,八十年间,到底有哪些中国东说念主物上过《期间》封面。时刻匆忙,来不足在国会藏书楼求证这种兴趣,我只带回这两年刊物上对于中国报说念的复印件。

几个月后,共事袁晞先生送给我一册画册,顿时让我眼睛一亮:《历史的容貌——〈期间〉杂志的封面(一九二三——一九九四)》,七十年里的几千个封面总共收集,恰是我想看到的!

七十年间,延续成为封面中国东说念主物的有:吴佩孚、蒋介石、冯玉祥、阎锡山、汪精卫、溥仪、宋好意思龄、宋子文、陈立夫、陈诚、吴国桢、毛泽东、周恩来、刘少奇、罗瑞卿、陈毅、李富春、达赖、林彪、江青、邓小对等。其中,出现次数最多的几位顺序是毛泽东、蒋介石、邓小平、周恩来、宋好意思龄,其他均为一次。

另有几位封面东说念主物虽是异邦东说念主,但与中国关连,故也可归于此列,如抗战技巧的好意思国将军史迪威、陈纳德,国共内战初期追究息兵联合的好意思国总统特使马歇尔,六十年代初中印干戈时期的印度总理尼赫鲁,七十年代初访华的尼克松、基辛格……

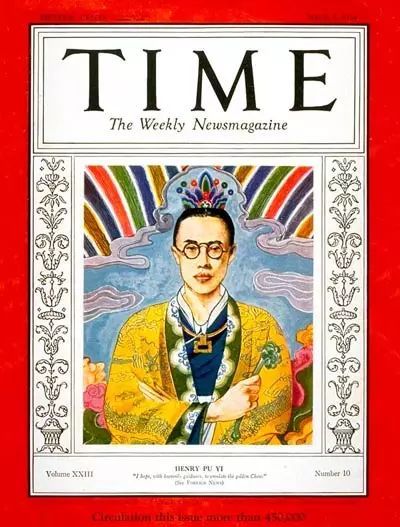

1934年溥仪

一位究诘《期间》周刊的好意思国粹者说得好:“那些常常出当今《期间》封面上的东说念主物,必将被收入历史教材。”当我陈设上头这些封面东说念主物时,脑海里表现的恰是风浪幻化,潮起潮落,二十世纪中国的历史画卷,渐次铺开。我忽发奇想,何不以《期间》封面中国东说念主物为踪迹,按照纪年体条理,写二十世纪中国的历史演变?这一主义,很快获取上海《成绩》杂志的招供和敦促。

于是,我开动请远在好意思国的万树平兄四处购买旧杂志,征集贵寓。一年多之后,准备就绪,最初干预翻译《期间》对于中国报说念的阶段,专栏称呼也笃定为“封面中国”,副题为“好意思国《期间》叙述的故事”。

“封面中国”,这是一个好意思国刊物与中国二十世纪历史之间的故事。更猛进度上,它亦然中国本身的故事,一个怎么被外面的宇宙柔软和描画的故事,一个别东说念主的描画怎么补充历史细节的故事。封面东说念主物什么时候出现?为什么遴荐?怎么被描画?以致,在我看来,有哪些蹙迫遗漏?这些,都将是解读与叙述流程中应有的话题。

我很抚玩意大利历史学家克罗王人的一句话:“其实,历史在咱们行家身上。它的贵寓在咱们胸中。咱们的胸仅是一个熔炉。”(《历史学的表面和历史》)一个描画历史的东说念主,岂论接收何种神气,接收何种角度,他的笔就应是一个熔炉,史料和东说念主物庆幸被融解而出,凝固成历史。虽非沿路,却应是我方独到的一种。相对于意气轩昂和纵横寰宇的那些庞杂评判,我更倾心于作念一位不露声色的历史叙述者。

妈妈的朋友在线播放二〇〇四年,适逢新的猴年降临,白岩松请来四位属猴者,在央视作念一个对于猴年操心与猴年瞻望的言语节目。四东说念主分辩为:一九四四年,李谷一;一九五六年,李辉;一九六八年,白岩松;一九八〇年,金铭。节目中,我谈到新的猴年有两个愿望:学会滑雪和开动写“封面中国”。欢笑的是,两个愿望,都在猴年齐全。第一篇“封面中国”于二〇〇四年十一月完成,发表于《成绩》二〇〇五年第一期,此时,猴年走向尾声。

在完成“封面中国”一九二三——一九五二年历史阶段的写稿之后,探究再三,我决定提前叙述一九六五至一九七八年之间的中国,即从“文革”爆发到念念想目田通顺和矫正灵通起步。历史叙述中,“文革”无法遁藏,也弗成遁藏。在此技巧,好意思国《期间》周刊,虽无驻华记者,但对于中国的报说念一直与“文革”联条约业:林彪、毛泽东、周恩来、邓小平、江青……接踵成为封面东说念主物,串联起历史的大起大落。

1977年江青

一九六五年岁末,“文革”拉开帷幕时,我刚过九岁,年岁未到不错径直投身其中当又名红卫兵,却不错眼见和亲历。一九六五——一九七八,一年又一年走过,小学——中学——下乡知青——参加高考干预大学……我从九岁长至二十一岁,其间的芳华操心,正与“文革”联条约业。与以往《封面中国》的篇章有所不同,在新系列的写稿中,我但愿个东说念主的亲历操心,约略可使叙述框架里多一些斑驳质感与鲜动怒味。

“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”一直可爱黄庭坚的这句诗。我的同龄东说念主,要是挖掘各自的“文革”操心,更多的或许不是“桃李春风”中的杯酒微醺,而是被“江湖夜雨”渗入的诧异、困惑、念念索,一朝将之拾起,依旧滚热,千里重。

《封面中国》一共写了三卷,前两卷已先后出书,第三卷肆意于一九七八年。不再续写的原因当然好多。其中一个蹙迫原因在于,从一九七八年开动,阻塞的中国依然向宇宙翻开大门,念念想目田和矫正灵通,使中国不再与宇宙隔阂。

从此,中国的每一步碾儿程,每一次的走投无路潮起潮落,国外均有实时报说念和响应,国东说念主很快对之融会,这与闭关锁国期间大为不同。这种情形下,赓续写之后的“封面中国”,也就显得不再那么要紧了。

我用一次漫长的写稿,为我方的这一轮猴年,留存一份贫瘠的操心。

我出书的《雨滴在卡夫卡墓碑上》一书,收录多年来谢宇宙各地文化寻访的杂文,在封面上写有这么一句话:“他们成了历史,咱们承负历史前行。”真实,我非史学家,历史意思却使我一直热衷于回望历史,在历史的寻找中感悟东说念主生,感悟推行,从而充实本日的心思。

《封面中国》完成,咱们每个东说念主反差 婊,注定仍要承负历史前行。